|

|

|

|

|

Communiquer

avec des mots |

|

|

|

|

Mieux

penser le vivant en utilisant ses mots

La

spécificité du langage humain

Il existe deux grands

principes pour classer les langues. Les classements typologiques s’appuient

sur les ressemblances des objets à

classer sans s’interroger sur l’origine de celles-ci.

On distingue ainsi trois types de langues : celles où

les mots changent de forme selon leur rapport grammatical aux

autres mots de l’énoncé comme en français

(langues flexionelles); celles où les mots sont formés

en ajoutant au radical des affixes comme en japonais (langues

agglutinantes); et celles où les mots ont tendance

à être invariables, comme en chinois (langues

isolantes).

Contrairement aux classements typologiques qui ne disent rien

sur les liens de parenté entre les langues, les classements génétiques (au

sens de généalogique) cherchent à regrouper

des familles de langues dérivant d’un ancêtre

commun. Cette linguistique historique

étudie l’évolution des langues par la méthode

de la grammaire comparée. Les similarités au

niveau des sons (phonétique), du sens (sémantique),

des formes des mots et de la grammaire (morphologie) ou encore

du vocabulaire (lexicologie) sont comparées et servent

de critères pour regrouper les langues en familles ayant

la même origine. C’est la démarche des tenants

du monogénisme. |

On compte environ 6000

langues parlées actuellement dans le monde, dont 1

000 utilisées par une population très faible

en nombre. On estime que près de la moitié de

ces 6000 langues sont menacées parce qu'elles sont

parlées uniquement par des adultes qui ne les apprennent

plus à leurs enfants.

La mort des langues n’est pas un phénomène

nouveau. Depuis au moins 5000 ans, les linguistes estiment

qu’au moins 30 000 langues sont nées et disparues,

généralement sans laisser de trace. Mais le nombre

de langues actuellement parlées dans le monde diminue à un

rythme inégalé, de telle sorte que 90 % des langues

existantes disparaîtront vraisemblablement au cours du

prochain siècle. Il n’y aurait donc qu’environ

600 langues qui seraient relativement durables dont l'anglais,

qui se répand de plus en plus, et qui est en voie de

devenir la « lingua franca » mondiale.

|

|

|

Il y a tant

de théories concernant le mécanisme par lequel le langage

a pu émerger chez l’être humain que l’on

serait tenté de dire que chaque chercheur qui s’y intéresse

a la sienne ! Peu importe comment cela s’est passé,

une autre question jaillit immédiatement : cela s’est-il

passé

une ou plusieurs fois ? Autrement dit, les langues ont-elles

une origine commune, une protolangue de laquelle seraient

nées toutes les langues, ou bien y’a-t-il eu

émergence de plusieurs dialectes à différents

endroits ? Voilà qui ouvre un autre grand débat

à propos de l’origine du langage et des différentes

langues.

Ceux qui plaident pour des origines multiples du langage, ou polygénisme,

affirment que les premiers hommes modernes ne partageaient que

le potentiel de la faculté de parler. Les langues concrètes ne se seraient développées

qu’après leur dispersion, de manière indépendante

chez différents groupes d’Homo sapiens.

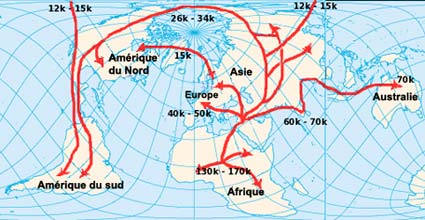

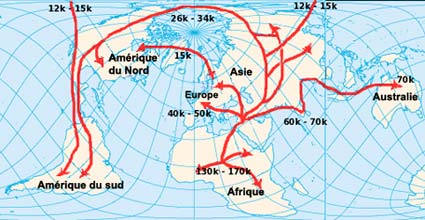

Carte des migrations humaines

élaborée à partir de la génétique

mitochondriale des populations.

Les chiffres représentent le nombre de millénaires avant aujourd’hui.

Les partisans du polygénisme s’appuient sur des événements

ou des comportements qui ont eu peu de chance de se produire sans

la parole, comme les grandes traversées qui nécessite

de s’organiser, de s’entendre, etc. Ils en déduisent

par exemple que les populations parties d’Afrique et arrivées

en Australie il y a environ 60 000 ans ont dû parler une

langue complexe avant les populations qui ont migré

vers le Moyen-Orient.

À cette thèse dite du polygénisme, certains opposent celle

du monogénisme

qui postule l’existence d’une protolangue à

partir de laquelle toutes les langues humaines actuelles

auraient dérivé. C’est le cas de chercheurs

comme Meritt Ruhlen qui tentent de remonter les racines étymologiques

des langues pour en trouver une commune.

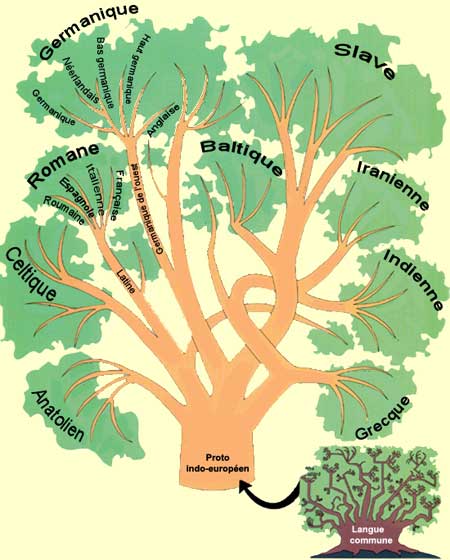

| Cette méthode permet de remonter

avec assez de certitude à quelques milliers d'années

grâce aux traces écrites des langues. On construit

ainsi un véritable arbre généalogique

où l’on peut mettre en relation les langues entre

elles : le latin est la langue mère du français,

le polonais une langue fille du slave occidental, l’écossais

et l’irlandais des langues sœur de mère gauloise,

les langues indiennes des langues cousines des langues iraniennes,

etc. |

|

C’est ainsi qu’il existe actuellement un consensus qui

reconnaît l’existence d’environ 300 familles qui

remonteraient au début de notre ère. Les avis sont

plus partagés quant à l’existence d’une

cinquantaine de « macrofamilles »

remontant à il y a 5 000 ans environ.

Mais pour remonter au-delà de l’écriture,

qui ne constitue que les derniers moments de l’évolution des langues,

on doit essayer de reconstituer des protolangues

à partir des langues actuelles, ce qui est beaucoup

plus difficile. C’est pourquoi l’hypothèse

de 10 ou 20 « super-familles » qui auraient commencé

à diverger il y a environ 10 000 ans suscite de nombreuses

controverses.

C’est dire la polémique qui entoura la publication

en 1994 de L’Origine

des langues, un ouvrage de Merritt Ruhlen qui postule

l’existence

d’une protolangue unique il y a plus de 50 000 ans ! Ses travaux s’appuyaient

entre autres sur des études en génétique des populations

montrant une grande corrélation entre la diversification génétique

des populations humaines et celle des langues qu'elles parlent.

D’autres études montrent que les correspondances entre les classifications

génétiques des populations et les classifications généalogiques

des langues sont plus incertaines qu’on le croyait. Reste que même

si les travaux de Ruhlen sont contestés sur le plan linguistique, plusieurs

se rallient encore à l’idée maîtresse du livre, à savoir

que toutes les langues auraient une origine commune. Parmi ces partisans du monogénisme, on

distingue deux grands courants.

Les modifications neuronales

de l’hémisphère gauche accompagnant le

développement des facultés langagières

durant l’hominisation pourraient avoir débuté

il y a environ 100 000 ans ou même avant. Mais ce serait

avec l’évolution du gyrus

angulaire, il y a environ 50 000 ans, que ces facultés

langagières auraient connu une retentissante explosion.

On croit d’ailleurs que le langage articulé, tel

que nous le connaissons aujourd’hui, devait

être déjà apparu il y a 50 000 ou 60 000

ans. Car c’est à ce moment que les différentes

ethnies humaines se sont différenciées. Or toutes

ces ethnies conservent aujourd’hui la capacité d’apprendre

n’importe quelle langue parlée dans le monde.

Le polonais ou le chinois immigré à New York

fini par parler anglais avec un accent New Yorkais, et vice-versa,

preuve que nous avons tous hérité du même

potentiel linguistique.

|

Les langues évoluent

et elles changent imperceptiblement. La langue française

a évolué au fil du temps. On écrivait

« hospital » en ancien français, le " s " a été supprimé

pour devenir hôpital. Les anglicismes sont aussi une

forme d'évolution de la langue française. Des échanges

culturels influencent donc l'évolution d'une langue.

En quelques siècles seulement, une langue peut

évoluer de manière significative. Huit siècles à peine

séparent ainsi l’ancien français du français

d’aujourd’hui. Si l’on remonte encore plus

loin dans le temps, on trouve une langue comme le latin de

laquelle dérive notamment le français, l’italien,

l’espagnol, le portugais et le roumain. Les langues ayant

laissé

des traces écrites nous permettent de remonter ainsi

parfois de quelques millénaires comme pour l’indo-européen,

l’une des premières familles de langue connues. |

|

|