|

|

|

|

|

Le sentiment

d'être soi |

|

|

|

|

|

|

|

Il faut rester prudent

devant les corrélations qui existent entre quelques

propriétés de la conscience et celles parfois

assez singulières du monde de l'infiniment petit.

Les critiques adressées aux théories moléculaires

ou quantiques de la conscience leur reprochent souvent cette

tendance à vouloir faire de ces corrélations

un modèle explicatif global de la conscience.

Ainsi, parce que l'anesthésie entraîne la perte

de conscience, on mettra au centre du modèle les

protéines des microtubules qui seraient

affectées par certaines substances anesthésiantes.

Ou encore on associera le caractère imprévisible

et changeant de la conscience au principe

d'incertitude et aux superpositions d'états de la physique

quantique.

Si le rôle d'un nouveau mécanisme moléculaire

s'avérait bel et bien essentiel pour la conscience,

il y a toutefois peu de chance qu'il explique à lui

seul le phénomène complexe de la conscience

humaine. Il devra plutôt s'intégrer dans une

théorie qui s'articule également aux niveaux

d’organisation supérieurs (neuronal, cérébral,

psychologique, etc.). Exactement comme c’est le cas

d'autres mécanismes moléculaires qui s'articulent

avec les

facteurs environnementaux ou psychologiques pour expliquer

les défenses immunitaires de l'organisme,

par exemple. |

|

|

| DES EFFETS QUANTIQUES À LA BASE DE LA CONSCIENCE? |

|

La plupart des hypothèses

qui tentent de faire des liens entre notre conscience subjective

et ce qui se passe dans notre cerveau le font au niveau des neurones

ou des assemblées

de neurones. L'expression consacrée pour décrire

cette démarche, les

« corrélats neuronaux de la conscience »,

exprime d'ailleurs très bien ce postulat qui veut que

la clé des processus conscients réside dans l'activité de

nos cellules nerveuses.

Et de fait, l'activité des neurones

et les liens qu'ils entretiennent entre eux se retrouvent au cœur

de nombreux modèles comme ceux impliquant par exemple les

boucles thalamo-corticales, les

oscillations synchrones à 40 Hz ou encore l'influence

des noyaux intralaminaires du thalamus sur la synchronisation

neuronale.

Mais il existe de nombreuses théories

qui tentent de relier le fonctionnement de notre conscience à des

structures moléculaires et même aux effets si particuliers

de la

physique quantique de l'infiniment petit. Il est en effet probable

que de plus en plus de mécanismes en deçà du

niveau neuronal vont

être découverts à mesure que nos techniques

d'investigation de l’infiniment petit se raffinent. Et il

ne sera pas surprenant de découvrir que certains de ces

nouveaux mécanismes auront une influence sur notre conscience.

Une première molécule qui pourrait

bien avoir un rôle dans les mécanismes de la conscience

est le récepteur

NMDA. Il s'agit d'une protéine sur laquelle se fixe

le glutamate, ce neurotransmetteur excitateur

relâché dans les synapses d'un

grand nombre de neurones. Cette grosse molécule en forme

de canal est donc insérée dans la membrane du neurone

qui reçoit le neurotransmetteur, et son ouverture, suite à la

libération du glutamate dans la fente synaptique, va mettre

en branle toute

une série de réactions biochimiques. qui va aboutir à une

plus grande efficacité de cette synapse.

Les récepteurs NMDA sont donc une

composante de premier plan du mécanisme par lequel nos neurones

peuvent créer des associations durables entre eux en renforçant

leurs connexions réciproques, ce qui permet la création

de ce que l'on appelle les

assemblées de neurones. Et comme ces assemblées

sont des acteurs importants de bons nombres de modèles

neurobiologiques de la conscience, il semble tout à fait

pertinent d'assigner au récepteur NMDA un rôle non

négligeable dans nos processus conscients.

Et c'est ce que fait le neurobiologiste

allemand Hans Flohr en suggérant que les synapses

qui ont des récepteurs NMDA sont celles qui peuvent

le mieux se renforcer lorsque l'organisme détecte

des régularités dans son environnement.

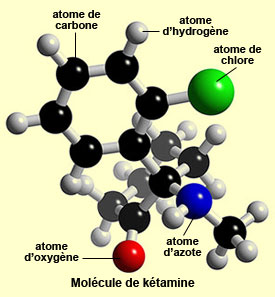

Flohr rappelle également qu'une substance anesthésiante

comme la kétamine, bloque l'effet excitateur

normal du glutamate sur les récepteurs NMDA et provoque

la perte de conscience. |

|

|

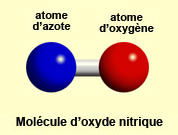

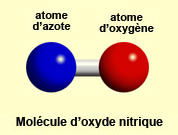

Une autre substance anesthésiante, l'oxyde

nitrique (le « gaz hilarant »), qui

est pourtant une molécule d’un type complètement

différent de la kétamine, agit ailleurs

sur la chaîne de réactions induite par le

récepteur NMDA pour produire en bout de ligne

des effets semblables. |

Par conséquent, Flohr en conclut que

le fonctionnement normal du récepteur NMDA et de ses seconds

messagers est nécessaire à la conscience.

Plusieurs objections ont cependant été faites à cette

approche qui n'implique pas ici d’effets quantiques en tant

que tel. Certains ont rappelé que le fonctionnement normal

d’innombrables mécanismes moléculaires, et

pas seulement du récepteur NMDA, est nécessaire au

bon fonctionnement de la conscience. D'autres ont fait remarquer

que le bon fonctionnement des synapses à NMDA est aussi

important pour les

processus inconscients ou encore à la formation d'assemblées

de neurones ne participant pas à des processus réflexifs.

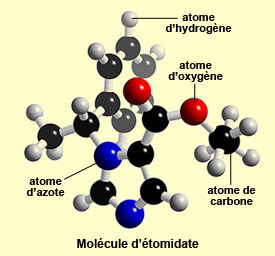

| Une autre grande objection vient du fait

que d'autres substances anesthésiantes fonctionnent assez

différemment de la kétamine ou de l'oxyde nitrique.

L'étomidate, par exemple, endort en potentialisant

les

récepteurs GABA. Selon l'hypothèse de Flohr,

il faudrait que l'étomidate inhibe indirectement les

récepteurs NMDA, ce dont on n'a pas de preuve. Et même

si c'était le cas, les deux drogues devraient avoir les

mêmes effets anesthésiants. Mais ce n'est pas le

cas non plus, l'étomidate n'ayant pas les mêmes

effets analgésiques que la kétamine. |

|

On voit poindre ici un problème

encore plus vaste qui découle du fait que d'innombrables

substances peuvent nous rendre inconscient. Or elles le font

de manières si différentes qu'il faut admettre

que l'état inconscient qu'elles induisent n'est pas simplement

le manque d'une chose qu'on appellerait « la conscience ».

Donc s'il est vrai qu'en science on peut généralement

tenter de comprendre une chose en regardant les effets de son

absence, force est d’admettre qu'avec la conscience, cette

démarche s'avère bien incomplète.

|

|