|

|

|

|

|

Le

sentiment d'être soi |

|

|

|

|

Le prix Nobel de physique de Roger Penrose comme prétexte pour causer conscience

Le principe

d'incertitude de Heisenberg, aussi appelé «principe

d'indétermination»

ou «inégalités de Heisenberg» fut énoncé au

printemps 1927 par le physicien allemand Werner Karl

Heisenberg. Ce principe affirme qu'il est impossible

de mesurer à la fois la position d'une particule en

même temps que sa vitesse de façon exacte. Plus

l'on détermine avec précision l'un, moins on

saura de chose sur l'autre. En d'autres termes, soit on peut

connaître précisément la position contre

une grande incertitude sur la valeur de sa vitesse ou soit

l'inverse, mais jamais les deux avec précision.

On peut tenter d'expliquer ce phénomène

paradoxal en posant que l'on ne peut observer quelque chose

qu'en l'éclairant avec de la lumière, autrement

dit par des photons qui sont réfléchis par cette

chose. Or à l'échelle de l'infiniment petit,

le moindre photon qui percute une particule élémentaire

comme un électron va modifier la trajectoire initiale

de ce dernier ou le faire changer d'orbitale. A cette échelle,

le photon devient un véritable projectile qui permet

peut-être de déterminer la position de l'électron,

mais qui aura en même temps modifié sa vitesse

et sa trajectoire, lesquelles ne pourront donc pas être

connues en même temps que la position (mais voir les

liens ci-bas pour une mise à jour de ces explications).

|

|

Pour la plus grande partie, la mécanique

quantique décrit des systèmes physiques en terme

de fonctions d'onde qui évoluent de manière

déterministe, en accord avec l'équation

de Schrödinger. Conçue par le physicien

Erwin Schrödinger en 1925, cette équation fondamentale

de la physique quantique décrit l'évolution

dans le temps d'une particule élémentaire.

En ce sens, elle permet la même

chose que la dynamique en mécanique classique : prédire

la position et la vitesse de n'importe quel système

de particules qui

évoluent de manière déterministe dans

le temps. La différence, c'est que ce que l'on appelle «l'onde

quantique» ne spécifie pas la position et la

vitesse en tant que telle, mais la probabilité

que des particules aient telle position et telle vitesse

quand on fait une «mesure». Et le mot mesure

est entre guillemets parce que la véritable étrangeté de

la mécanique quantique, c'est de ne pas offrir de

véritable explication de ce qui se passe lors d'une

telle mesure (voir l'encadré précédent).

On parle de «l'effondrement»

(ou de la décohérence) de la fonction d’onde

quantique pour tenter de décrire ce qui se

passe alors. Car la mesure amène on ne sait trop comment

l'onde quantique (qui en général admet plusieurs

positions et vitesses) à s'effondrer de manière

indéterminée vers des valeurs définitives.

C'est un peu comme si on joue à pile

ou face dans l’obscurité. La probabilité est

la même pour que la pièce de monnaie tombe sur

pile ou sur face, mais tant que la lumière n'est pas

allumée, on pourrait dire que la pièce qui

s'est pourtant immobilisée dans notre main est dans

une superposition d'état tant que

la lumière reste fermée. Quand on ouvre la

lumière et donc qu'on effectue une «mesure»,

on fait s'effondrer la superposition d'état en un

seul, pile ou face.

Bien qu'on puisse se le représenter

ainsi assez bien, le mécanisme de cet effondrement

n'est pas décrit par l'équation de Schrödinger

et est sujet à de nombreuses controverses.

|

|

|

| DES EFFETS QUANTIQUES À LA BASE DE

LA CONSCIENCE? |

|

Les approches cherchant à relier

la conscience à des phénomènes moléculaires

sont multiples. On y retrouve par exemple la

proposition de Flohr et de l'implication possible des récepteurs

NMDA dans nos processus conscients. Mais il existe une autre

grande famille de théories explicatives de la conscience à partir

de l'infiniment petit: celles qui s'inspirent des principes de

la physique quantique.

Certaines ne sont que spéculatives et ne

font allusion aux étranges propriétés quantiques

que de manière métaphorique. Bien qu'elles puissent

inspirer de nouvelles pistes susceptibles d'être par la suite

testées expérimentalement, elle ne représentent

pas de réels progrès scientifiques tant qu'elles demeurent

de vagues analogies.

Mais d'autres approches utilisent la

théorie quantique actuelle pour modéliser concrètement

des mécanismes physiologiques et psychologiques associés à la

conscience. Par exemple, Beck et Eccles ont

suggéré

dans les années 1990 que le caractère probabiliste

de la

relâche des vésicules de neurotransmetteurs dans

la fente synaptique serait d'origine quantique. Pour eux,

la taille extrêmement petite des sites où se fait

l'exocytose des vésicules synaptiques contenant les neurotransmetteurs

permettrait à l'incertitude quantique d’y jouer

un rôle.

Eccles décrit des structures

appelées « dendrons » formées de groupes

d'une centaine de dendrites de neurones pyramidaux du cortex.

La conscience agirait en liant réciproquement chaque dendron à l'unité d'expérience

mentale, ou « psychon », qui lui est associé.

Et c'est l'action du psychon sur les dendrons qui provoquerait

l’augmentation de la probabilité de relâche

des vésicules synaptiques dans les synapses excitatrices

de ces dendrites.

Comme on peut le constater, il s'agit

d'une hypothèse

dualiste en ce qu'elle suppose deux mondes distincts. La physique

quantique au niveau des vésicules synaptiques joue ici un

peu le

rôle de la glande pinéale de Descartes, c'est-à-dire

le lieu d'interaction entre les deux mondes. Il n'est pas inintéressant

de rappeler que, bien qu'il ait reçu le prix Nobel de médecine

en 1963 pour ses importantes découvertes sur les mécanismes

synaptiques, Eccles était un catholique pratiquant qui n'a

jamais caché sa foi en une âme humaine d'origine divine.

De toutes les théories sur la conscience

faisant appel à la physique quantique, celle qui a la plus

longue histoire fut proposée par John

von Neumann dans les années 1930, puis reprise

par Eugene Wigner dans les années 1960,

et perfectionnée encore un peu plus par Henry Stapp à partir

des années 1980.

Dans sa monographie de 1955 sur les bases

mathématiques de la physique quantique, von Neumann abordait

la difficile question de la mesure dans le cadre de la théorie

quantique, le fameux principe d'incertitude de Heisenberg (voir

l'encadré). En effet, à mesure que l'on va vers l'infiniment

petit, plus on se rend compte que ce que l’on appelle la

réalité

tend vers un état plus potentiel que réel, suggérant

que la seul fixité qu'il puisse exister à ce niveau

provient de l'acte même d'observation qui détermine

en quelque sorte un état particulier au détriment

des autres.

D’où l'idée de Von Neumann

qui veut que ce qu’on appelle « l'observateur »

d'une mesure puisse être considéré aussi bien

comme l'instrument de mesure que comme le cerveau humain qui constate

cette mesure. D'autres vont aller plus loin en affirmant que c’est

la conscience humaine qui complète véritablement la

mesure quantique, donnant à cette dernière un rôle

crucial dans l'établissement de cette mesure quantique.

|

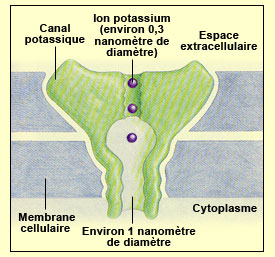

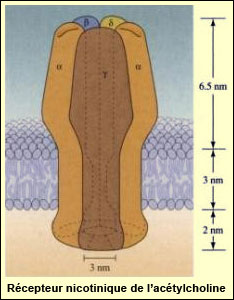

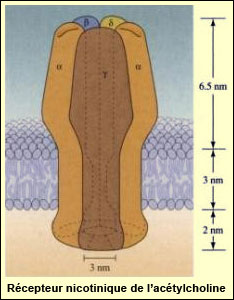

Inspiré par

ces prédécesseurs, Stapp développe sa

propre interprétation de cette approche. Sa proposition

se base sur le principe d'incertitude appliqué aux

canaux ioniques dans les neurones, canaux dont l'ouverture

va aboutir à la relâche de neurotransmetteurs

dans la fente synaptique. Et comme ce sont ces synapses qui

déterminent nos pensées par le jeu des assemblées

de neurones, Stapp pense que des effets quantiques au

niveau de ces canaux ioniques pourraient influencer nos pensées

conscientes. |

|

(cliquez

ici pour d'autres représentations

schématiques

de ce récepteur) |

Pour appuyer

son hypothèse, il rappelle que pour un canal ionique

de 1 nanomètre de diamètre (soit 10-9 mètre),

l'incertitude sur la vitesse est de l'ordre de 1 mètre

par seconde selon le principe de Heisenberg. Pour Stapp ces

effets sont suffisants pour donner lieu à une superposition

d'états quantiques (voir l'encadré)

que la conscience serait capable de réduire à un

seul état classique macroscopique.

Pour le dire plus simplement, Stapp pense que les ondes

quantiques s'effondrent quand des cerveaux intelligents sélectionnent

parmi les alternatives quantiques certaines d'entre elles

pour décider

de leur comportement futur. |

Cette interprétation de la mécanique

quantique est donc également une théorie de la conscience

dans la mesure où

ce sont les parties du cerveau impliquées dans l'effondrement

de l'onde quantique (voir l'encadré) qui seraient

celles qui participent à la conscience. La conscience humaine

aurait ainsi la capacité singulière de pouvoir faire

s'effondrer l’onde quantique. Autrement dit, pas seulement

la capacité de décrire la réalité physique,

mais aussi de l'influencer. Et donc d'influencer, en particulier,

l'activité du cerveau lui-même.

Stapp n'essaie donc pas tant d'expliquer

en terme quantique comment peut se constituer la conscience mais

la prend plutôt comme quelque chose qui est donné au

départ et qui peut influencer un phénomène

quantique comme l'effondrement de la fonction d’onde. Et

pour lui, cette façon de voir permettrait d’expliquer

deux choses essentielles. D'abord la fonction

adaptative de la conscience humaine qui serait d'éliminer

les réalités alternatives pour nous permettre de

mieux orienter nos actions. Et ensuite le

libre arbitre si cher aux êtres humains.

On peut dire qu'il s’agit là d'une

version plutôt radicale de ce que les neurobiologistes qui

travaillent sur l'attention appellent les

mécanismes « top down ». Une version en

tout cas trop poussée pour les

matérialistes réductionnistes qui la rejettent.

Tout au plus peut-on y discerner, disent certains commentateurs,

des points de convergence vers l'approche matérialiste de

la « théorie

du double aspect ».

D’autres théories postulant

des effets quantiques

à la base de la conscience trouvent la théorie quantique

actuelle incomplète et misent sur des développements

futurs de celle-ci pour rendre compte de leurs intuitions. C’est

le cas, par exemple, du modèle

de Penrose et Hameroff.

La théorie de

la décohérence essaie de résoudre

la difficile question de savoir pourquoi le monde macroscopique

n'est pas quantique.

La fameuse expérience de pensée

du «chat de Schrödinger» permet

de saisir l’ampleur de la difficulté. Un chat

est dans une boîte opaque fermée avec une capsule

de gaz mortel. La capsule n'émettra le poison que

si un électron tiré d'un canon situé un

peu plus loin frappe la moitié supérieure d'un

détecteur (et non sa moitié

inférieure).

Or l'onde quantique de ce système

donne autant de chance à l'électron de frapper

la partie du haut que la partie du bas du détecteur.

Le destin du chat n'est donc pas décidé tant

que la fonction d'onde ne s'est pas effondrée (voir

l'encadré ci-contre) et que l'on ne sait pas si l'électron

a atteint la partie du haut ou la partie du bas du détecteur.

Mais quand cela se produit-il ? Quand

les choses deviennent-elles déterminées, définitives

? Quand la capsule se brise ? Quand le chat respire le poison

? Ou seulement quand il meurt ou survit ? Et c'est là que

cela devient pour le moins étrange car si l'on se

fie seulement

à l'équation de Schrödinger, cela ne nous

aide en rien puisqu'elle considère le chat comme une

superposition des deux états, mort et vivant ! Exactement

comme elle voit l'électron comme une superposition

de deux trajectoires, vers le haut ou vers le bas du détecteur.

La physique seule ne semble donc pas

pouvoir nous dire quand les choses deviennent définitives.

D'où l’idée, dont Stapp se fait le défenseur,

que la fonction d'onde pourrait s'effondrer seulement au

moment où elle interagit avec la conscience. Rien

ne pourrait donc avoir besoin d'être défini

jusqu’à ce qu'il soit consciemment perçu

par un observateur. Si cela était vrai, alors le chat

de Schrödinger ne serait ni mort ni vivant jusqu’à ce

qu'un observateur ouvre la boîte et regarde à l'intérieur.

|

|

|