|

|

| Le financement de ce site est assuré par vos dons, merci! | |

|

|

|

|

|||||

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

Gros podcast qui finit mais laisse des traces; petit site qui persiste et signe !

|

|

Au cours de la pandémie de grippe espagnole qui sévit après la première grande guerre en 1918, un neurologue viennois, Constantin von Economo observa que certains malades restaient dans un état de léthargie ou de coma, tandis que d'autres ne dormaient pas pendant plusieurs jours avant de mourir.

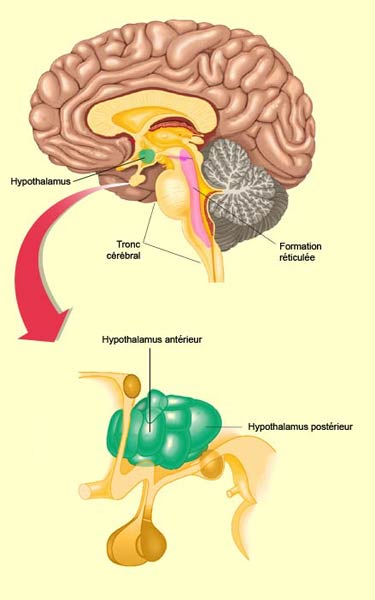

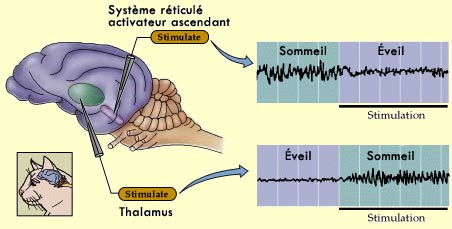

Puis, en 1949, Giuseppe Moruzzi et Horace Magoun déclenchent un coma chez le chat en détruisant par coagulation la partie centrale du tronc cérébral, appelée formation réticulée. Ils en concluent que ce coma est dû à une absence d’éveil. Par ailleurs, comme la stimulation de la formation réticulée éveille l’animal endormi et que cette structure cérébrale reçoit de nombreux messages véhiculés notamment par les voies sensorielles, Moruzzi et Magoun développent le concept de « système réticulé activateur ascendant ». C’est la formation réticulée du tronc cérébral qui devient alors le candidat le plus intéressant au titre de « centre de l’éveil ». Mais l’utilisation récente de substances neurotoxiques plus spécifiques qui détruisent seulement les neurones (en laissant intactes les fibres nerveuses qui passent par là) allait infirmer les certitudes fondées par ces premières lésions moins subtiles. En effet, lorsque seul les neurones de l’hypothalamus postérieur et de la formation réticulée sont lésés, l’éveil n’est pas durablement perturbé ! On a donc dû admettre que d’autres structures pouvaient prendre le relais des structures détruites et que les troubles de l’éveil qui avaient été obtenus antérieurement résultaient probablement de la lésion des prolongements des neurones localisés dans ces autres systèmes responsables de l’éveil qui passaient par la zone détruite. Ces résultats ont remis en question une certaine conception du sommeil comme un processus passif, où c’est la privation d’influx sensoriel qui amènerait l’endormissement. De plus, des expériences ont par la suite démontré que des stimulations électriques du thalamus provoquaient l’endormissement d’un chat éveillé, démontrant que le sommeil n’est pas qu’un processus passif mais qu’il met en jeu des interactions entre le thalamus et le cortex.

Plus tard, la démonstration que le

blocage des messages sensoriels qui montent au cerveau ne perturbait

en rien les cycles de veille et de sommeil a contribué à

l’abandon de ce modèle passif de l’endormissement.

La découverte de l’intense

activité corticale lors du sommeil paradoxal allait aussi

lui porter un dur coup. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Être éveillé, rêver et… se reposer durant l’été !

|

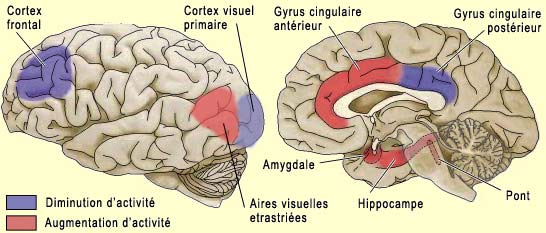

L’électroencéphalographie est une méthode d’enregistrement de l’activité du cortex par l’entremise d’électrodes apposées sur le cuir chevelu. Grâce à cette technique, on a pu observer dans les années 1950 que l’activité du cortex durant le sommeil paradoxal était aussi intense que durant l’éveil. D’où le nom de sommeil « paradoxal » pour attirer l’attention sur ce phénomène. Mais avec le développement des techniques d’imagerie cérébrale au milieu des années 1990 (voir capsule outil à gauche), on a découvert d’autres structures cérébrales, souvent situées en profondeur sous le cortex, dont l’activité était grandement modifiée durant le sommeil paradoxal. Dans certaines régions l’activité augmentait alors que dans d’autres elle diminuait. Mais ce qui est remarquable, c’est que cette augmentation ou diminution d’activité était compatible avec le genre de rêve particulier qui survient durant le sommeil paradoxal. On a pu par exemple constater que le cortex visuel primaire, première étape de décodage conscient des signaux visuels durant l’éveil, est très peu actif durant le sommeil paradoxal. Cela n’est pas étonnant puisque aucun signal visuel n’atteint alors les yeux clos du rêveur. Par contre, certaines aires visuelles extrastriées, qui décodent les scènes visuelles complexes, sont significativement plus actives durant le sommeil paradoxal. Il semble donc y avoir un travail d’analyse de scènes visuelles complexes durant le sommeil paradoxal, ce qui correspond bien aux scènes oniriques souvent très élaborées rapportées par les gens que l’on réveille durant leur sommeil paradoxal.

Le cortex frontal est une région qui entretient des liens privilégiés avec le système limbique. Or le cortex frontal demeure relativement calme durant le sommeil paradoxal. Comme le cortex préfrontal est très impliqué dans la pensée consciente et le jugement, sa faible activité pourrait rendre compte des rêves bizarre, illogiques ou au contenu souvent inapproprié du point de vue social. Le gyrus (ou circonvolution) cingulaire antérieur, qui régule l’attention et la motivation, est aussi plus actif durant le sommeil paradoxal. Il pourrait contribuer au fait que les images des rêves sont vives et changeantes. Enfin, le pont (ou

protubérance), est

aussi plus actif, ce qui est normal puisque ce

sont des noyaux de neurones de cette région qui provoquent

le sommeil paradoxal. Car bien que les rêves élaborés

durant le sommeil paradoxal mettent certainement en jeu le cortex

cérébral, celui-ci ne semble pas participer au

déclenchement du sommeil paradoxal. |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|