|

|

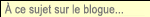

Lumière,

mélatonine et système immunitaire

Des récepteurs à la

mélatonine sont présents sur les

neurones des noyaux suprachiasmatiques de la plupart des

espèces. Ceci suggère une régulation

de type rétroaction négative pour la sécrétion

de la mélatonine. Des expériences ont d’ailleurs

démontré que la mélatonine exogène

est capable d'agir sur le fonctionnement de l'horloge biologique

en entraînant l'activité locomotrice circadienne

de différents rongeurs.

|

|

|

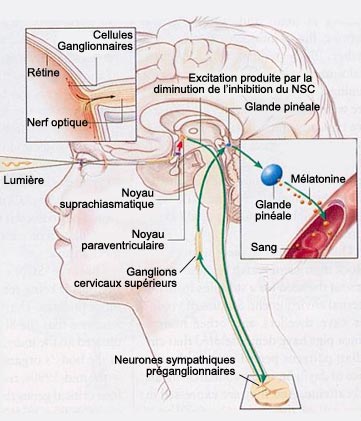

| LE NOYAU SUPRACHIASMATIQUE

ET LA GLANDE PINÉALE |

|

A l'origine des rythmes

circadiens se trouvent les noyaux suprachiasmatiques (ou NSC), oscillateur

central de notre horloge biologique. Ces deux noyaux de l'hypothalamus

antérieur de quelques dizaines

de milliers de petits neurones chacun ont un rythme d'activité biochimique

et électrique spontané. Celle-ci est cependant entraînée

et synchronisée par la lumière du jour par l'entremise

de la voie rétino-hypothalamique.

À partir des noyaux suprachiasmatiques, les

informations sont relayées à plusieurs structures dont

la glande pinéale par une voie polyneuronale complexe.

On s’attendrait en effet à ce que les voies nerveuses

qui relient ces deux structures du diencéphale le

fassent directement. Or il n’en est rien : elles font

un long détour par la moelle épinière, avant

de revenir à la glande pinéale située pourtant

tout près de l’hypothalamus.

|

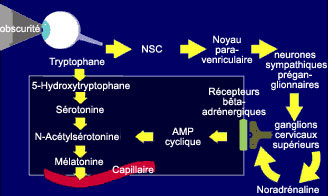

Durant la journée, l’activité

du NSC diminue celle d’une autre région de

l’hypothalamus, le noyau paraventriculaire (la

flèche rouge indique cette inhibition). Les axones

du noyau paraventriculaire descendent ensuite jusqu’aux neurones

sympathiques préganglionnaires de la corne

latérale de la

moelle épinière. À leur tour,

ces cellules modulent l’excitabilité de neurones

des ganglions cervicaux supérieurs dont

les axones projettent finalement sur la glande

pinéale (aussi appelée épiphyse). |

Tout ce trajet excitateur est indiqué en vert sur le schéma

ci-haut. Comme il n’y a qu’une connexion inhibitrice

(celle du NSC au noyau paraventriculaire) dans ce circuit, on comprend

comment l’excitation lumineuse de la lumière du jour

dans le NSC diminue en bout de ligne la production de mélatonine

par la glande pinéale. Inversement, quand le soleil se couche,

l’influence de la connexion inhibitrice diminue et permet

aux connexions excitatrices d’augmenter la sécrétion

de mélatonine dans la pinéale.

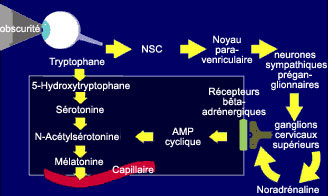

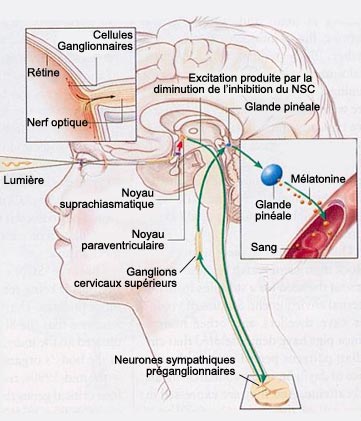

| C’est

la noradrénaline qui est le neurotransmetteur principal

régulant l'activité de la glande pinéale.

En se fixant sur ses récepteurs, la noradrénaline

active une cascade de seconds messagers faisant intervenir

l’adényl cyclase et son produit l’AMP cyclique.

Cet AMP cyclique contribue à la synthèse de la

mélatonine à partir de son précurseur

le tryptophane. |

|

Cette mélatonine est

déversée

dans la circulation sanguine et peut ainsi atteindre tous les organes

du corps. C’est ainsi qu’elle participe

à la modulation des circuits du tronc cérébral

qui contrôlent en dernier ressort le

cycle veille-sommeil.

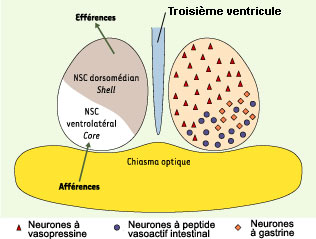

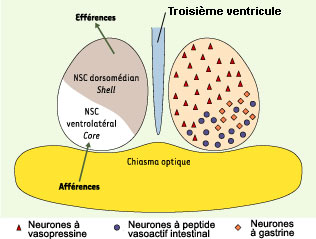

Les noyaux suprachiasmatiques

ne sont plus considérés comme une entité

uniforme, mais à

l'instar d'autres noyaux plutôt comme un ensemble

d’unités fonctionnelles distinctes et interconnectées.

En s’appuyant sur les neuropeptides produits par les

différents neurones des NSC ainsi que sur l’organisation

fonctionnelle des afférences et des efférences

de cette structure, on distingue maintenant le NSC ventral et

le NSC dorsal.

Il semble que les neurones du NSC

ventral seraient moins des horloges mais plutôt l'endroit

du NSC qui reçoit les afférences tandis que

ceux du NSC dorsal constitueraient la véritable

horloge endogène robuste du NSC. De plus, certains

travaux ont démontré chez le rat que, dans

une situation de décalage horaire, l’entraînement

lumineux qui permet de resynchroniser l’horloge se

ferait beaucoup plus rapidement dans le NSC ventral que

dans le NSC dorsal.

Or on a découvert que le neurotransmetteur

GABA excite les cellules du NSC dorsal mais inhibe celles

du NSC ventral. Des effets opposés pourraient avoir

une influence sur le temps de réaction différent

des deux sous-régions du NSC lors d’un changement

d’horaire. Cette découverte ouvre donc de nouvelles

perspectives sur les mécanismes

à l’origine du malaise ressenti lors d’un décalage

horaire.

Source: Hugues

Dardente et Nicolas Cermakian, Médecines/Science,

Volume 21, numéro 1 (Janvier 2005)

|

|

|