|

|

| |

|

| Produire un mouvement volontaire |

|

| | |

Reconsidérer

les fondements des sciences cognitives

«

La cognition incarnée », séance 10 : Comment

l’environnement entre dans notre cerveau (cognition ancrée

et représentation modale)

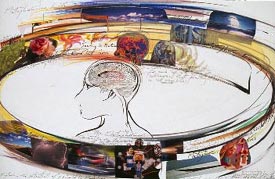

Cerveau-corps-environnement,

l’indissociable trio qui nous permet de penser

Le rôle de l’imagerie

mentale dans l’amélioration de la performance motrice et

l’apprentissage

du mouvement n’est plus mis en doute. Les travaux actuels s’attachent

maintenant à identifier les déterminants de son efficacité.

On a ainsi montré que les progrès sont plus marqués chez

les gens qui ont une meilleure capacité à générer

des images mentales. Ils le sont également lorsque la pratique réel

du mouvement a précédé le travail mental. |

Le concept d’imagerie motrice

s’étend aussi aux modalités sensorielles : vivre une expérience

sensorielle quelconque et se la représenter par la suite mentalement produit

une activité cérébrale similaire en terme de localisation

et d’intensité. L’activité du cerveau influençant

constamment le corps et vice versa, toute expérience vécu a un effet

donné sur le corps, et le fait de la visualiser à nouveau engendrerait

un activité semblable qui aurait des effets comparables sur le système

endocrinien, immunitaire, etc.

De façon très générale,

on peut donc considérer la visualisation comme une forme d’auto-suggestion

ou d’auto-hypnose qui, en générant des émotions, peut

avoir un effet physiologique bénéfique sur le corps. Les mécanismes

précis de cette interaction sont encore mal connus, mais de nombreuses

études ont pu en démontrer les effets physiologiques réels. |

| |

| L'IMAGERIE MENTALE D'UNE ACTION |

| Les processus les plus

élaborés de l’activité psychique humaine sont rendus

possibles grâce à des entités mentales pouvant se substituer

à l’objet réel. Jusqu’à la fin des années

1970, on pensait que toute information, quelle que soit sa modalité sensorielle,

produisait dans le cerveau une représentation mentale indépendante

de cette modalité. Comme on considérait que cette représentation

n’était qu’un épiphénomène, on n’accordait

aucun rôle fonctionnel aux images mentales dans le développement

de la pensée ou de l’action. Mais les résultats expérimentaux

qui suivirent montrèrent que l’imagerie mentale était au cœur

de la vie psychique de l’individu. Elle interagit en effet avec tous les

autres grands systèmes cognitifs comme la

perception visuelle, le langage ou la

mémoire.

Mais surtout, les travaux portant sur l’imagerie

mentale ont montré l’identité des processus de production

réelle et de représentation mentale du mouvement. Diverses voies

expérimentales ont été utilisées pour montrer, par

exemple, que la représentation mentale de l’action semble reposer

sur les mêmes mécanismes que la préparation motrice.

Avec la chronométrie

mentale par exemple, on a pu montrer que les images mentales visuelles préservent

les caractéristiques spatiales et structurales de l’objet ou de la

scène qu’elles représentent. Il a par exemple été

établi que le temps de déplacement visuel entre deux points d’une

image mentale était proportionnel à la distance séparant

ces deux points sur l’objet réel. Ou encore, si on demande à

des sujets soit de prononcer, soit d’imaginer prononcer le plus vite possible

des nombres entiers ou encore l’alphabet, on obtient des temps comparables

pour la production verbale réelle et pour sa représentation mentale.

Les expériences de Parsons sur la rotation mentale d’objet aboutit

aux mêmes conclusions : le temps de rotation mentale d’un objet est

proportionnel à l’angle de la rotation effectué. Par exemple,

les sujets doivent décider si une main présentée en photographie

correspond à la main droite ou à la main gauche. Et encore une fois,

ils mettent autant de temps à prendre la décision qu’à

faire une rotation réelle de leur main pour atteindre la position présentée.

La constante des résultats de chronométrie mentale est donc la similarité

frappante des durées d’actions réelles et représentées

mentalement. On a aussi trouvé des indices physiologiques dont l’activation

résultait uniquement de l’imagerie mentale d’une action. Par

exemple, certains ont mesuré l’effet de l’entraînement

physique ou mental sur la force musculaire d’un doigt. Si l’on note

une augmentation de la force musculaire de 30 % après l’entraînement

physique, l’entraînement mental seul produit tout de même une

augmentation de cette force de 22 % ! Or comme aucune contraction musculaire n’a

été effectuée durant l’entraînement par imagerie

mentale, le changement observé ne provient pas du niveau périphérique

mais bien de l’activation de circuits moteurs centraux.

Autre

exemple : les sujets devaient s’imaginer marcher ou courir à différentes

vitesses sur un tapis roulant. Leur rythme cardiaque et leur ventilation totale

augmentent alors proportionnellement à la vitesse imaginée au cours

de cet exercice mental (tandis que leur consommation d’oxygène reste

stable). |

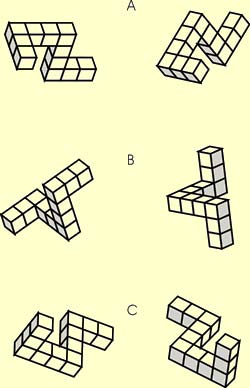

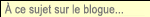

Pour déterminer si les deux objets sont les

mêmes, le sujet doit en faire une rotation

mentale afin de les comparer.

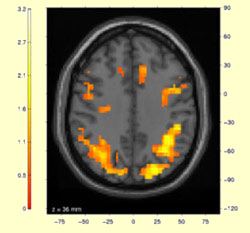

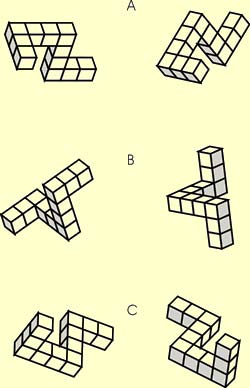

Région cérébrales activée

par la rotation mentale d’objets

Source : University of Melbourne

Neuroimaging and Informatics

|

Selon la théorie que le neurobiologiste

David Ingvar a joliment nommé la "mémoire du futur", le

cortex

pariétal serait capable de produire des modèles internes des

mouvements à effectuer, en amont des cortex prémoteur et moteur.

Cette région du cerveau simulerait des actions en permanence et seulement

certaines d’entre elles seraient éventuellement extériorisées.

Cette théorie pourrait donner un socle conceptuel à l'entraînement

mental des sportifs et des musiciens ainsi qu’à la rééducation

par l'imagerie motrice.

Source : Todd Siler

| |

|